倉庫業務の生産性や物流品質を向上させるシステムとして、WMS(倉庫管理システム)は多くの企業で活用されています。WMSを導入することで、属人化しがちな倉庫内の業務を可視化して管理できるようになり、煩雑な業務の標準化や効率化が可能です。

本記事では、倉庫業務にまつわるさまざまな課題を解決するWMSについて、主な機能やほかのシステムとの違い、メリット・デメリット、選び方などについて解説します。

目次

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

1WMSとは

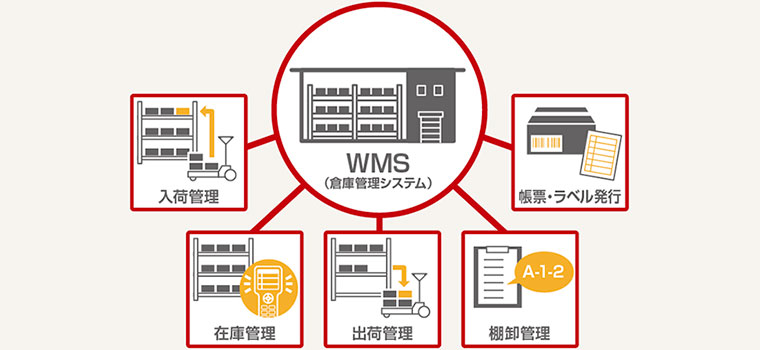

WMSとは「Warehouse Management System」の略で、倉庫に商品を入荷し、出荷するまでに生じる作業を一括管理するシステムのことです。

■WMSのイメージ図

倉庫ではさまざまな作業が行われますが、担当者の経験や勘に頼って行われていることが少なくありません。こうした状態が続くと、担当者にかかる負担が重くなるばかりか、その日に作業する担当者の経験値によって作業スピードや精度にムラが出る、後進が育たず技術の継承が困難になるといった点が問題となります。

また、表計算ソフトや手書きの台帳による情報管理が行われている場合、迅速性に欠け、リードタイムが延びてしまう点も課題です。WMSを活用すれば、倉庫内で行われている作業の一部を可視化して、担当者の負担軽減や業務の効率性・正確性の向上を実現できます。

また、ハンディターミナルによってタグの読み取りを行うRFIDの技術を駆使すれば、在庫管理、ロケーション管理、ラベルや帳票の発行までを効率的に行うことができ、管理した情報のリアルタイムでの共有もできるようになるため、担当者に依存した体制から脱却できます。

2WMSの必要性

WMSを導入していないと、倉庫内のあらゆる作業を人の手で行う従来どおりの環境で倉庫業務を継続することになるため、以下のような問題の発生は避けられません。

<手作業による倉庫管理の課題>

- 作業工程が煩雑で、一つひとつを完結させるには膨大な時間がかかる

- 担当者の経験や知識に依存した体制になり、精度を一定に保ちにくい

- 作業を覚えるまでに時間が必要で、教育コストがかかる

- リアルタイムで情報を共有できないため、作業時に毎回、最新の情報を探す必要がある

倉庫内で行われている作業は非常に煩雑で、多くの時間がかかります。

担当者は経験を通じて作業のコツを体得していくため、経験しているかいないかで業務に関する知識や作業効率に大きな差が出る可能性もあります。何らかの理由で担当者が不在の場合、あるいは異動や退職があった場合、代理を立てることで一気に精度が落ちるリスクにも注意しなければなりません。

また、煩雑であるがゆえに、新たに採用したスタッフが作業を覚えるまでにかかる時間も長期化します。さらに、リアルタイムでの情報共有ができないため、現場では毎回「最新の情報がどこにあるかを探す」というプロセスが発生します。

熟練の担当者といえどもすべての在庫の位置や消費期限といった情報を漏れなく正確に把握するのは難しく、ヒューマンエラーが起こりやすいことにも注意が必要です。

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

3WMSの主な機能

WMSには、倉庫業務を効率化するためのさまざまな機能があります。WMSの代表的な機能として挙げられるのは、以下の10点です。

<WMSの主な機能>

- 入荷管理

- 在庫管理

- 出荷管理

- 棚卸管理

- ロケーション管理

- 請求管理

- 帳票・ラベル発行

- 返品管理

- 進捗管理

- 分析

1. 入荷管理

入荷とは、仕入れ先や工場、物流拠点などから商品が入ってくることです。

WMSでは、入荷した商品の賞味期限、使用期限、製造ナンバーなどのロット情報を登録したバーコードやタグを商品に貼り付け、ハンディターミナルで読み取ることによって「何が、いつ、どこからどれくらい入荷されたのか」「入荷した商品がどこに入庫されたのか」「在庫になった商品はいつまで使用できるのか」といった情報を収集・管理します。

また、入荷予定としてリストアップされている商品と現物との差異、および入荷した商品に問題がないことを確認する検品作業では、発注書と入荷内容とのすみやかな照合が可能です。

2. 在庫管理

WMSでは、在庫の商品名、在庫数、保管場所といった基本情報と、製造年月日、消費期限・賞味期限などの詳細情報を一元的に管理します。これにより、「製造年月日や消費期限が近い商品がどこに、いくつあるか」をすぐに把握でき、先に入荷した商品から順に出荷される先入れ先出し法での効率的な出荷が可能になります。

保管場所が変わっても正確にリアルタイムの在庫状態を追跡できるため、在庫回転率を上げ、余剰在庫を出さず欠品も出さない適正在庫を維持することが可能です。中には、需要の予測に基づいて安全在庫を把握できる機能が搭載されたWMSも存在します。

3. 出荷管理

WMSは、出荷指示を受けた際に所定の保管場所から在庫を取り出し、決められた手順通りに梱包や出荷ができるようサポートします。出荷指示やピッキングリストの作成、ピッキング指示の伝達、納品書や送り状の作成もシステム上で行うことが可能です。

先入れ先出しをはじめとした細かな期限管理ルール、出荷先ごとに決められている納品書の記載事項ルールなども管理でき、正確に対応できます。

4. 棚卸管理

商品の在庫を数え、その状態を把握する棚卸は、頻度こそ少ないものの倉庫業務の中でも特に手間と人手が必要な作業です。WMSを導入すると、情報が半導体に保存されているRFIDタグやバーコードをハンディターミナルで読み込み、簡単に商品情報を収集・登録できるため、限られた人数でも業務効率を向上させることができます。

WMSに登録されているデータと実地の棚卸作業で収集したデータをすみやかに照合して差異一覧表を作成できる機能や、棚卸報告書を作成できる機能もあり、省力化が叶います。

5. ロケーション管理

ロケーション管理とは、倉庫内のどこに、どのような商品が保管されているかを管理することです。ロケーションは、入荷時の保管場所の確認や出荷前の商品のピッキングで必要となる、重要な情報です。

ロケーション管理によって、倉庫内における商品の保管場所に関する情報をリアルタイムで共有できるため、入荷やピッキングにかかる時間が大幅に減少します。さらに、出荷作業時にはシステムからピッキング指示が伝達されるため、ミスを削減することも可能です。

また、システム上でロケーションを管理すれば、商品の種類ごとに保管場所をまとめたり、覚えやすさで保管場所を割り振ったりする必要がありません。無駄のないスペース活用と作業効率の改善に力点をおいたロケーション変更も可能です。

6. 請求管理

WMSの中には、請求書発行を管理する請求管理機能が搭載されている製品もあります。運賃・荷役料・作業料などを登録することで、WMSが自動的に計算を行い、日別収支の予実管理から請求書発行までの作業を担います。

7. 帳票・ラベル発行

帳票・ラベル発行とは、商品管理のための帳票やラベルを発行する機能です。納品書、梱包明細書、送り状、値札などの帳票やラベルは、物流業務を進める上で非常に重要な役割を担いますが、WMSでは簡単な操作でこれらを発行できます。

帳票・ラベルごとの個別入力が必要ないため、作業の効率化が可能です。

8. 返品管理

一度出荷した商品が何らかの理由で返品された場合、在庫に変動が生じます。しかも、一度消費者に届いているため、そのまま通常の在庫に含めるわけにはいきません。

商品の出荷履歴を確認した上で検品し、「良品であれば在庫に含める」「問題があれば廃棄する」といった状態別の在庫管理が発生します。また、在庫に含める場合は在庫数を修正しなければなりません。

WMSを使えば、返品された商品の状態に応じた管理が容易で、在庫数の修正にかかる手間も不要です。数値の誤差につながりやすい返品があっても、正確に在庫状態を管理できるようになります。

9. 進捗管理

倉庫内作業が増えて煩雑化し、多くの人が関わるようになると、全体の進捗状況の管理が複雑になります。

WMSは手元の端末で情報を一元的に共有できるため、作業ごとにリアルタイムで進捗状況をキャッチアップすることが可能です。フロア別、出荷先別、作業するチーム別といったように、さまざまな切り口で情報を可視化して表示することもできます。

また、出荷数は季節要因やキャンペーン施策、社会情勢といった物流波動に応じて変動するため、予定より多くの商品の出荷指示が発生すると人手不足になる可能性があります。

このような場合に、WMSで進捗管理を行っていると、作業進捗の早いプロセスに従事しているスタッフを人手が不足しているプロセスに配分して、対応することが可能です。

10. 分析

WMSには倉庫内作業のあらゆるデータが集積されます。データを分析することでボトルネックを発見し、効率化につながるプロセスを構築することも可能です。受注処理にかかっている時間など、これまで可視化できていなかった工数を明確にすれば、従来とは違う角度から効率化に向けた対策を立てることができるようになります。

データ分析機能をうまく活用すれば、出荷精度の向上、適正在庫数の把握、コストの最適化などにつながる可能性もあります。

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

4WMSとほかのシステムとの違い

WMSには、混同しやすいさまざまなシステムがあります。WMSと以下の5つのシステムとの違いを解説します。

<WMSと混同されやすいシステム>

- 基幹システム

- 在庫管理システム

- TMS(輸配送管理システム)

- OMS(注文管理システム)

- WCS(倉庫制御システム)

- WES(倉庫運用管理システム)

基幹システムとの違い

基幹システムは、企業がビジネスを行う上で必要なあらゆる情報を統合的に管理し、文字どおり企業の基幹となるシステムのことです。具体的には、財務会計、資産管理、人事管理、購買管理、販売管理、生産管理、顧客管理の機能があります。

基幹システムもWMSも業務の効率化に役立つシステムですが、前者は商流視点、後者は物流視点である点が大きな違いです。一般的には、両者が持つ情報を連携して運用します。

在庫管理システムとの違い

倉庫内の在庫やロケーション、人員を管理するWMSに対して、在庫管理システムは倉庫外の在庫情報も含めて管理できるシステムです。商流の視点で作られたシステムであり、在庫数をトータルで適切に保つことで余剰在庫や機会損失を減らすことを目的としています。WMSのように倉庫内の作業の進捗管理などはできません。

TMSとの違い

TMSとは、輸配送管理システムのことで、商品の配送に関する情報の一元管理に特化しています。出荷後の配車管理、配送の進捗管理、輸送時間管理などを行うことができます。WMSは倉庫業務全体をサポートするのに対し、TMSは倉庫外での配送業務を管理するシステムであるため、両者を併用することで物流の高品質化が可能です。

OMSとの違い

OMSとは、注文管理システムのことで、複数チャネルからの受注を効率的に処理するための管理に特化したシステムです。倉庫の一連の作業を効率化するWMSとは、管理する作業の範囲に違いがあります。実際の現場では、OMSとWMSを併用、または統合して使うこともあります。

5WCS・WESとの違い

WCSは、倉庫制御システムとも呼ばれる、倉庫内のマテハン機器やIoT機器を遠隔でコントロールするためのシステムです。

スケジュールに沿って機器を動作させ、監視・制御することで倉庫内作業の効率化を実現します。WMSと異なり、倉庫内の作業を管理・効率化することではなく、あくまで機器の管理に特化しています。

WESは、倉庫運用管理システムのことで、倉庫管理と倉庫制御、つまりWMSとWCSの両方の機能を持つシステムです。在庫管理やピッキング、入出庫管理などの業務を管理するとともに、倉庫内のコンベアやロボットアームなどをリアルタイムで制御します。

6WMSのメリット

WMSを導入することで、倉庫内作業の可視化と一元管理が可能になり、多くのメリットが期待できます。主なメリットとして挙げられるのは、以下の6点です。

<WMSの主なメリット>

- ミスの削減

- 作業の効率化

- 作業の平準化

- コスト削減

- リアルタイムによる作業の迅速化・最適化

- スペースの有効活用

ミスの削減

WMSのメリットは、ミスを削減できることです。入荷や出荷の際、スタッフによる目視でのチェックや手入力では、どうしてもヒューマンエラーが発生します。特に在庫が多い倉庫では、ミスが起きる可能性はどうしても高まってしまいます。

WMSで倉庫内のデータをリアルタイムで一元管理すると、在庫数の差異や誤出荷などを減らすことが可能です。万が一、エラーが発生した場合でもアラートで知らせてくれる機能もあるため、適切に倉庫業務ができるようになり、誤出荷削減につながります。

作業の効率化

WMSを使うと、手作業での書類作成や、目視での在庫チェックといった煩雑な業務を効率化できる点もメリットです。担当者の工数が減るため、より売上につながるコアな業務にリソースを割くこともできます。

作業の平準化

作業の属人化を回避し、平準化できる点も、WMSのメリットです。経験や知識量によって作業レベルに差が出るのを防ぎ、誰が作業を担当しても一定の品質を維持することができるようになります。 担当者の異動や転職、突然の休職などがあっても、作業の精度を維持することが可能です。

コスト削減

WMSのメリットは、コストの削減ができることです。WMSで作業を効率化・平準化することにより、業務の質やスピードを落とさずに、より少ない人数で対応できるようになります。場合によっては、パートやアルバイトに任せられる業務も増えるため、倉庫管理に割く正社員の人数を圧縮して人件費の削減につなげることも可能です。

リアルタイムによる作業の迅速化・最適化

WMSでは、リアルタイムで在庫や作業の状況を把握できるため、作業が迅速化・最適化するという点もメリットです。在庫に関する問い合わせがあった際には正確な情報をスピーディーに把握してフィードバックすることができます。

進捗管理機能を使って全体の進捗状況を比較し、作業が進んでいるチームから遅れが生じているチームへ人員配置を最適化することも可能です。社外の関係者との情報共有ツールとしても利用できるため、生産量や仕入れ量のコントロールにも活用できます。

スペースの有効活用

スペースを有効活用できるようになることも、WMSのメリットです。WMSではロケーションを正確に把握できるため、保管場所のわかりやすさよりも、スペースに無駄が出ない効率的なロケーションを重視して保管場所を考えることができます。

従来のように、新たに配属されたスタッフが在庫の場所を覚える必要もありません。在庫の状況や出荷予定に応じてフレキシブルにロケーションを変えることも可能です。

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

7WMSのデメリット

WMSにはさまざまなメリットがある一方、導入する上でのハードルもあります。WMSのメリット・デメリットを比較した上で、自社への導入を考えることが重要です。

WMSの主なデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

<WMSの主なデメリット>

- 導入にコストがかかる

- 基幹システムも改修が必要な場合がある

- 最適なシステム選定が難しい場合がある

導入にコストがかかる

WMSのデメリットは、導入にコストがかかるという点です。

WMSには、オンラインストレージを利用するクラウド型というタイプと、サーバーなどの機器が必要となるオンプレミス型やパッケージ型と呼ばれるタイプがあり、一般的には後者のほうが初期費用は高額です。クラウド型は機器の導入がない分、初期費用を抑えられますが、利用料などのランニングコストがかかることは認識しておきましょう。

いずれのタイプを選んでも、担当者がシステムを活用できるようになるには研修が必要であるため、教育コストと時間はかかります。

導入コストが高額

基幹システムも改修が必要な場合があるという点は、WMSのデメリットです。

一般的にWMSは、販売管理システムや生産管理システムといった基幹システムとのデータ連携を前提としています。在庫管理や注文管理を行う基幹システムの情報を、倉庫内の在庫や作業状況の情報を管理するWMSに連携することで、より効率的かつ高品質な倉庫業務が実現できるためです。

ただし、連携にあたって双方に改修が必要となるケースもあり、その改修にもコストがかかります。

最適なシステム選定が難しい場合もある

WMSは、導入の際に自社に最適なシステムを選ぶことが難しい場合もあるという点もデメリットです。

自社の運用に適した機能を持つシステムを慎重に見極めることが重要ですが、WMSにはさまざまな種類があり、それぞれ搭載されている機能が異なるため、選定が難航することもあります。自社にとって必要な機能を明確にし、十分な効果が得られそうな製品を選ばなければなりません。

8WMSの選び方

WMSを一度導入するとほかのシステムへの変更は簡単ではないため、慎重にシステムを選定するようにしましょう。

WMSを選ぶ際のポイントとしては、以下の6点が挙げられます。

<WMSを選ぶ際のポイント>

- 自社に適した形態を選ぶ

- 導入目的を明確にする

- 得意とする業界・業種を確認する

- 情報連携できる範囲を確認する

- コストを計算する

- サポート・セキュリティ体制を確認する

自社に適した形態を選ぶ

WMSにはクラウド型やオンプレミス型、パッケージ型の3種類があります。それぞれ運用方法やかかるコストが異なるため、以下の特徴を念頭に置きながら選定を進めてください。

クラウド型

ソフトウェアやサーバーなどのシステムを、インターネット経由で利用するのがクラウド型です。サーバーや機器を設定する必要がない分、初期費用を抑えることができるため、小規模の倉庫でも導入しやすいという特徴があります。運用コストは、月額数万円から数十万円程度かかるのが一般的です。

オンプレミス型

自社内にサーバーを設置し、運用するのがオンプレミス型です。自社の要件に合わせてカスタマイズでき、既存システムとの連携もしやすいという特徴があります。ただし、初期導入費用は数百万円になることもあり、保守費用も必要になるため、予算を確認してから導入することが重要です。

パッケージ型

オンプレミス型と同様、自社サーバーが必要ですが、パッケージとして提供されている機能を簡単に活用できるのがパッケージ型です。オンプレミス型よりもスピーディーに導入できますが、必要な機能があり、かつオーバースペックでないことを十分に確認しなければなりません。初期導入費用は、数百万円程度かかるのが一般的です。

導入目的を明確にする

WMS導入の際には、自社の課題や導入目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧な状態で導入すると、効果検証ができないばかりか費用対効果が低くなってしまいます。課題と目的を自社内で共有し、必要な機能を洗い出しましょう。

得意とする業界・業種を確認する

WMSは、製品によって業界・業種との相性が異なります。WMSを提供している企業のウェブサイトなどで導入事例を確認し、自社と同業界・同業種、あるいは同じような目的で導入している例があることを確認するのがおすすめです。

情報連携できる範囲を確認する

情報連携の範囲が、自社の要望をカバーできるかどうかも重要なチェックポイントです。まずは、自社の既存システムと連携できることを確認しましょう。社外の業者などとも情報を共有したい場合は、関係者の環境とデータ連携できるかどうかも確認する必要があります。

コストを計算する

WMSの導入にあたっては、初期費用とランニングコストに加えて、使用する担当者の教育にも費用がかかります。導入前に全体的なコストをできるだけ正確に算出し、予算と照らし合わせておくことが重要です。

サポート・セキュリティ体制を確認する

導入後に受けられるサポートについても確認しておくと安心です。想定外のトラブルが起こった場合に備えて、自社にとって十分なサポート体制がある企業を選んでください。また、さまざまな重要情報をシステム上で管理することになるため、セキュリティ体制についても確認しておくことをおすすめします。

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

9WMS導入時の失敗例のパターン

WMSを導入してみたものの、現場に浸透せず運用がうまくいかなかったり、自社の業務に合わなかったりして、「失敗した」と感じている企業は少なくありません。

以下に挙げるよくある失敗事例を参考に、導入を成功に導きましょう。

導入後の業務フローが定着しない

WMSの導入だけで満足し、導入後の業務フローの構築を現場任せにすると、定着が進みません。日々の業務に忙しい現場にとっては、従来どおりの慣れたフローで業務を継続したほうが楽だと考えられがちです。場合によっては、過去の業務フローを続けながらWMSに情報を入力するといった二度手間が発生することもあります。

現場に対して「なぜWMSを導入するのか」「導入によって業務がどのように効率化されるのか」を丁寧に説明した上で、新たな業務フローを策定して、浸透させるようにしましょう。

「WMSを導入した拠点」と「していない拠点」でうまく情報連携できない

大規模な組織でWMSを導入する場合、一度に全部の部署や拠点にWMSを導入するのではなく、特定の部署などに絞ってトライアル導入してから購入を検討することがあります。導入した部署の様子や成果を見て、費用対効果や問題の有無を検討するためです。

しかし、導入した部署と導入していない部署があると、部署によって倉庫管理の作業に違いが生まれ、「在庫がうまく連動せず誤差が出る」「仕入れが重複して余剰在庫が出る」などの弊害が生じる可能性があります。

現場で混乱が生じ、基本的な情報連携すらうまくいかなくなる可能性があるため、一部だけに導入する際は細心の注意が必要です。

効率化したはずのロケーション変更が現場の事情とマッチしない

WMSを導入すると、在庫のロケーション変更が行えるようになり、導線と在庫の保管場所が最適化されてスペース効率が上がります。しかし、WMS上では最も効率的で最善のロケーションでも、運用してみると自社の現場にそぐわず、WMSに沿って行ったロケーション変更でかえって業務が非効率化することがあります。

ロケーション変更を行う際は、必ず現場の熟練担当者の声に耳を傾け、意見やアイディアを取り入れることが成功の秘訣です。

10まとめ:WMSを導入して倉庫業務を効率化しよう

WMSを導入することで、ヒューマンエラーの減少や作業の効率化、コスト最適化などの効果を期待できます。しかし、導入時には初期費用がかかり、運用・保守などのランニングコストも必要になるため、システムの選定は慎重に行いましょう。

当社では、自社独自のWMS(L-Spark)でEC通販事業者様のご要望に合わせた運用環境を構築しております。物流や倉庫管理にお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。

当社の物流拠点を知りたい方へ

拠点マップと物流センター紹介資料はこちら

サービスはこちら