EC通販事業を運営していると、物流や流通、商流など、さまざまな用語を耳にすることがあります。自社のビジネスを正しく理解するには、商流を正しく把握しなければなりません。

また、商流と物流は流通過程で密接に関係しており、流通業務の担当者は両方の流れを理解する必要があります。

本記事では、商流の概要や物流との違い、重要性、自社の商流を理解しなければならない理由、理解の方法のほか、商物分離のメリット、物流アウトソーシングのメリット・デメリットなどを詳しく紹介します。

自社の流通業務における課題の解決方法を見つけられるかもしれませんので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1商流とは?

商流は流通の機能の1つで、商品を生産してから消費者に届くまでの流れの間に商品の所有権が移転することです。「商的流通」や「取引流通」と呼ばれることもあります。

流通には以下のように多くの会社が携わっており、あらゆるタイミングで取引が発生します。

<流通に携わる会社>

- 原材料の卸業者

- 製造業者

- 商品の卸売業者

- 販売業者

例として、電化製品の商流を想定しましょう。電化製品はメーカーの工場で生産されて卸売業者へ渡り、卸売業者が小売業者に販売して最終的に消費者へと届きます。

このとき、電化製品の所有権は商品を購入した順に「メーカー→卸売業者→小売業者→消費者」へと移り、この流れを商流と呼びます。

商品の流れと所有権の流れが一致しないケース

商品と所有権は、上記のように商品と一緒に移っていくのが一般的です。しかし、中には商品と所有権が異なるタイミングで移転する場合があります。

たとえば、小売業者が仕入先の生産者から商品を預かり、生産者に代わって販売する「委託仕入」の場合、生産者から小売業者に商品が渡されても所有権は移りません。

小売業者の店頭にある間も所有権は生産者のまま変わらず、商品が購入された段階で消費者に所有権が移転します。

また、ローンで商品を売買した際も、商品の流れと所有権の流れが合致しないことがあります。「所有権留保」という特約付きでカーローンを組む場合が、その典型例です。

ローンの審査を通り、車の売買契約を結んだ時点で消費者は車の「使用者」になりますが、ローンが残っている間は「所有者」にはなれません。

ローンを返済できない場合に備えて車を担保にできるよう、完済まで車の所有権はローン会社やディーラーのままとする特約を結ぶからです。これが所有権留保付売買と呼ばれる取引のパターンです。

多くのビジネスにおける商流は、商品自体の移転とともに所有権が移転していきますが、実際にはさまざまなケースがあることを理解しておきましょう。

商流以外の流通の機能

商流は流通の機能の1つと解説しましたが、流通には商流を含む4つの機能があります。

それぞれの機能の概要は以下のとおりです。

| 流通の機能 | 概要 |

|---|---|

| 商流 | 商品の所有権の流れ(金銭の流れや情報の流れも含まれる場合もある) |

| 物流 | 商品そのものが生産者から消費者まで渡る一連の流れ |

| 金流 | 取引によって発生する金銭の流れ(商流の一部に括られる場合もある) |

| 情報流 | 商品が生産者から消費者に届くまでの情報の流れ(商流の一部に括られる場合もある) |

2商流と物流の違いとは?

商流と意味が混合されやすい用語として物流があります。物流とは、生産者から消費者までの「商品そのものの流れ」のことで、以下の業務を指します。

<物流の業務>

- 運送・輸送

- 保管

- 包装

- 情報

- 流通加工

- 荷役

一方、商流は「商品の所有権の流れ」のことです。商流での業務は主に受注から納品までに発生する取引のデータ管理がメインになります。

商流と物流の大きな違いの1つは、作業の発生するタイミングが異なる点です。たとえば、消費者が通販サイトで商品を購入したとき、消費者が代金をEC通販事業者に振り込むことで取引が成立します。

このとき商品の所有権はEC通販事業者から消費者に移るため商流が発生しますが、商品はEC通販事業者のもとにあるため物流は発生していません。取引成立後にEC通販事業者が商品を発送し、消費者のもとに届くことで物流が発生します。

また、物流と商流が同時に行われることもあります。たとえば、配送業者が消費者に商品を届けて受領サインを求めたとき、商品の配送自体は物流に該当しますが、受領サインは商流に該当する行為です。

上記のEC通販サイトにおける取引の例をまとめると、以下のようになります。

<通販サイトの取引における商流と物流>

- 消費者がEC通販サイトで商品を購入し、代金をEC通販事業者に振り込むこと:商流

- 取引成立後にEC通販事業者が商品を発送すること:物流

- 配送業者が消費者に商品を届けて受領サインを求めること:物流・商流

3商流の重要性

自社のビジネスを本当の意味で理解するために、商流を意識することは重要です。たとえば、商流を知れば以下の2点でビジネスをより深く理解できるようになります。

<商流を理解すると可能になること>

- 受注処理の重要性を認識できる

- 需要と供給のバランスを意識できるようになる

受注処理の重要性を認識できる

商流を意識すると、受注処理の重要性がわかるようになります。

EC通販事業における受注処理では、入金を確認してから受注処理に移り、受注データ(出荷指示データ)を物流部門に送ってピッキングや梱包を行うのが一般的です。つまり、受注処理は、物流作業の起点になる作業だということです。

加えて、受注処理の段階で支払いが完了していることから、受注処理によって所有権が消費者に移ることも意味します。

つまり、受注処理は、商流の中心となる重要な業務だといえるのです。物流だけを見ているとわかりづらい点ですが、受注処理は物流作業の開始だけを意味するものではないため、特にミスが許されない業務だということがわかります。

需要と供給のバランスを意識できるようになる

商流を意識することで、需要と供給のバランスも意識しやすくなるでしょう。

たとえば、小売業者が生産者や卸売業者から商品を仕入れた場合、仕入れの段階でまだ商品が届いていなくても、契約を結び支払いが終わっていれば所有権は小売業者に移転して商流が発生します。しかし、ビジネス全体を見ると、ビジネスが完結するのは小売業者が消費者に商品を販売したタイミングです。

生産者としては、商品を卸したあとの商流がどうなっているのか、消費者にどのように売れているのかを把握しなければ、次の生産量の判断をすることができません。小売業者としても、ビジネス全体の商流を意識して消費者の需要を生産者や卸売業者に共有しなければ、適切な量の商品供給を受けることができなくなってしまいます。

このように、「最終的にどこでビジネスが成り立っているのか」を知り、需要と供給のバランスをとるために、商流を把握することは非常に重要です。

特にEC通販事業においては、消費者への販売後の物流工程が必須で、物流と商流を繰り返しながら生産者から消費者へと所有権・商品が移転するため、その流れを整理して大局的にとらえなければなりません。

実際のビジネスでは、決済のタイミングと商品が消費者に届くリードタイムとの間のズレや、季節による売れ行きの違いといった「生産地域と消費地域の違い」「時間軸の違い」「商品の量・種類の違い」などの要因で、物流・商流が複雑に絡み合ったさまざまなパターンが発生します。自社の商流と物流を、正しく整理して理解できるようにしておきましょう。

商品の動きだけでなく、所有権の動きも含めたビジネス全体の商流・物流を理解できて初めて、適切に生産や供給を調整することが可能になります。

4商流を理解するメリット

商流の理解は、社外の関係者とのつながりや社内業務にプラスの効果をもたらします。商流を知ることによる具体的なメリットとして、以下の4つが挙げられます。

<商流を理解するメリット>

- 自社の状況をわかりやすく伝えられる

- 業務の改善点を発見できる

- 情報共有がスムーズになる

- 商物分離への理解が深まる

自社の状況をわかりやすく伝えられる

商流の理解によるメリットは、社外の関係者に自社の状況をわかりやすく伝えられるようになる点です。商流を理解することで以下を把握することが可能です。

<商流の理解により把握できる自社の状況>

- 自社のキャッシュフロー

- 自社のビジネスモデル

- 取引先の基本情報

- 仕入先への支払額

上記のことがわかると自社の経営状況を明確に伝えられ、ステークホルダーに安心感や信頼感を与えられます。たとえば、金融機関に融資を申請するときは経営状況を伝えなければなりませんが、商流を理解していると端的に説明できるため融資を受けやすくなります。

新しい取引先を開拓するときも自社の商流を説明できなければ、説得力のある説明ができないため、商流の理解が欠かせません。取引先や金融機関などへの説明が必要なときに、商流を理解していることで円滑なコミュニケーションができるようになります。

業務の改善点を発見できる

商流の理解により、業務の改善点を発見できるという点もメリットです。

会社間での商流や取引に関する情報(取引の量・金額など)を可視化することにより、自社業務や流通全体の改善点を見つけることができます。たとえば、複数の仕入先の情報を整理することで取引額の比較が可能となり、価格交渉の戦略を練ることが可能です。

商流を理解することで、商品が仕入先から消費者に届くまでの流れを俯瞰することができ、流通の問題点を発見することができます。

情報共有がスムーズになる

情報共有がスムーズになる点も、商流を理解するメリットです。

流通業務では会社間や現場担当者との情報共有が大切ですが、スムーズに情報を伝えるためには商流の知識が欠かせません。物流現場でトラブルが発生した際、商流が理解できていないと担当者間でコミュニケーションがうまく取れず、解決に時間がかかります。

また、トラブルが発生した原因を把握できないこともあります。解決方法がわからずトラブルが再発する可能性もあるため、自社の商流を知ることは非常に重要です。

商物分離への理解が深まる

商流を知ることで、商物分離への理解が深まる点もメリットです。

商物分離とは、商流を担当する部門と物流を担当する部門を分けることです。

具体的には、流通業務を発注や出荷などの取引を担う事業部と、商品のピッキングや発送を担う事業部に分割することをいいます。

商流と物流を分離することで、それぞれの業務に専念できるため、業務効率化を実現できます。最近では物流コストを削減するために自社で商流機能だけを持ち、物流は代行会社に委託しているケースも少なくありません。商物分離で自社の業務を改善するためには、商流についての理解が不可欠です。

5自社の商流を理解する方法

自社の商流を理解する方法として、以下の2つの方法があります。それぞれの方法の特徴について詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。

<自社の商流を理解する方法>

- フロー図の作成

- 販売管理システムの導入

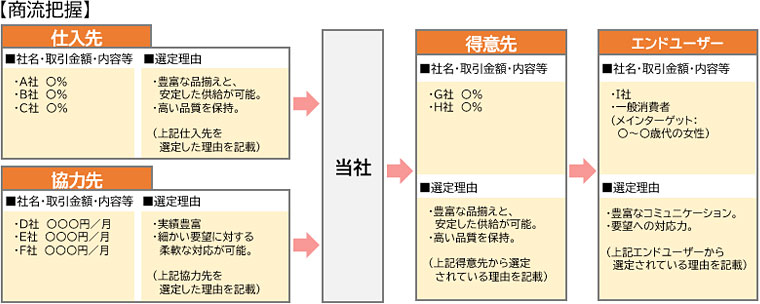

フロー図の作成

自社の商流を理解する方法として、仕入先から消費者までの商品の流れを記載するフロー図があります。フロー図によって仕入先や得意先の客観的な情報を把握することが可能です。

情報を細かく記載することで利益改善につながるポイントを見つけられることもあります。

また、取引先や金融機関に参考資料として提示し、自社の商流について理解を深めてもらうことにも有効です。フロー図の作成方法として、以下の方法があります。

<フロー図の作成方法>

- 自社を中心に仕入先や得意先、エンドユーザーを記入する

- 取引先の基本情報や取引額、シェア率などを記入する

- 仕入先の選定理由、得意先から自社が選定された理由を記入する

取引先の情報を書き込むことで商流の理解が深まり、自社の課題解決にもつながります。

上記の方法で作成すると、以下のようなフロー図を作成することが可能です。

■フロー図の見本

(参考:経済産業省/ローカルベンチマーク・ガイドブック SDGs/DX対応版 (企業編) P15を基にスクロール360作成)

販売管理システムの導入

販売管理システムを導入することで、商流をシステム上で把握できます。

販売管理システムとは受注管理や支払管理など、商流で発生する取引をデータで管理できるシステムのことです。

複数の取引先の情報を一元管理できるため、多種多様な商品を扱っている事業者の方におすすめです。データ分析によって商品の需要と供給のバランスも把握でき、過剰在庫や欠品の発生も抑えられます。商物分離の実現にも有効な方法です。

6商物分離を実施するメリット

商流と物流の業務を分けることで、以下の3つのメリットがあります。商物分離をすることで、自社の流通改善に大きな効果がありますので、ぜひ参考にしてください。

<商流と物流の業務を分離するメリット>

- 品質・コスト・納期(QCD)の明確化

- 倉庫作業の効率化

- 物流業務のアウトソーシング

品質・コスト・納期(QCD)の明確化

商流分離を実施すると、品質・コスト・納期(QCD)を明確化できる点がメリットです。

商物分離をしていないとコストや納期が不明瞭になりやすい傾向があります。たとえば、商流をメインで担当している社員が発送作業も担当すると、発送作業も販売活動に含まれることがあります。

この場合、発送に発生したコストも販売活動のコストに含まれてしまい、物流コストの算出も困難です。発送作業にかかった工数も把握できないため、納期の妥当性を判断することも難しくなります。

商物分離を実施することで、コストや納期の明確化が可能です。さらに発送作業における課題を見つけやすくなるため、サービス品質の向上につながります。

倉庫作業の効率化

倉庫作業を効率化できる点も、商物分離のメリットです。

商物分離をしていないと、伝票と受注リストを照らし合わせながらピッキングをしなければなりません。伝票管理は手間がかかるため、倉庫作業の効率化には限界があります。

商物分離をすることで、伝票管理を効率化できる倉庫管理システムの導入が可能になります。伝票の自動作成を実現できるため、倉庫作業者の負担を軽減し業務効率化に有効です。

物流業務のアウトソーシング

商物分離のメリットは、物流業務のアウトソーシングができるという点です。

商物分離によって自社は商流業務を行い、物流業務を3PL事業者にアウトソーシングすることが可能になります。3PLとは「3rd Party Logistics」の略で、物流の専門業者である第三者企業へ、物流部門をアウトソーシングして効率化する仕組みです。

物流業務を担う第三者企業が「3rd Party」に該当します。3PLを導入すれば自社で物流業務を抱える必要がなくなり、コア業務に力を入れられるようになります。

7物流業務をアウトソーシングするメリット

物流業務のアウトソーシングのメリットは主に以下の3つです。

<物流をアウトソーシングするメリット>

- 業務効率化

- 物流で発生するコスト削減

- 品質の安定

アウトソーシングによって自社で物流業務を担当する必要がなくなり、社員の業務負担を減らせます。コア業務に集中できるため営業や販促に注力することで利益の向上につながります。さらに自社で倉庫を持つ必要がなくなるため、倉庫管理にかかる人件費や管理費が発生しなくなり、コスト削減も可能です。

また、3PL事業者は物流のプロであるため、在庫数の適正化や業務効率の改善により物流におけるサービス品質の向上が期待できます。

8物流業務をアウトソーシングするデメリット

物流業務のアウトソーシングには業務効率化やコスト削減のメリットもありますが、以下のデメリットもあります。

<物流をアウトソーシングするデメリット>

- 物流のノウハウが社内に蓄積されない

- 業務範囲外の対応が難しい

- 委託先の選定が難しい

自社で物流業務を行わない場合、物流に関するノウハウが社内に蓄積されません。

将来自社で物流業務を行いたいと考えている場合、社内体制を整えることに時間と初期投資がかかり、結果的にアウトソーシングのほうがコストを安く抑えられるケースがあります。

また、物流代行会社によってアウトソーシングできる業務範囲が異なるため、自社の要望に対応できる会社を選定することが大切です。自社に適した会社を見つける選定作業が困難なこともデメリットとして挙げられます。

9商流の今後

今後の商流では、新しい技術を積極的に活用して商流に関わる業務を効率化することが重要になると予想されます。

慢性的な人手不足が続く物流の現場では、効率化に向けたロボティクスなどの活用が以前から注目されてきました。商流においても、デジタル技術の活用によって効率化することが可能になっています。

たとえば、データの取り込みや送信といったデータ処理については、RPAによる自動化が積極的に行われるようになるでしょう。AIの活用により、発送量の変化から適切な在庫数を読み解き、販売計画、生産計画、配送計画などを総合的に最適化するような施策も実行されていくと考えられます。

物流、商流におけるIT化がますます進展する中、商流について正しい知識を持っていることは、自社のビジネスをより良く改善し進展させる上で欠かせない要素といえます。

10まとめ:商物分離で物流アウトソーシングの検討を

商流とは商品の所有権が移転する流れで、商流を理解することで取引先や金融機関へ経営状況を円滑に説明できることや、会社間での流通の改善点を見つけられるメリットがあることがわかりました。

商物分離によってQCDの明確化や作業効率化、物流業務のアウトソーシングが可能です。

アウトソーシングすることでコスト削減や業務効率化にもつながりますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

サービスはこちら