バリューチェーン分析(VC分析)とは、自社の強み・弱みの把握や、競争優位性の確保に役立つフレームワークのことで、取り扱う商品やサービスの付加価値向上に役立ちます。物流は、このバリューチェーン分析において課題になりやすく、改善を図りやすいプロセスです。

本記事では、バリューチェーン分析の方法やメリット、具体的な事例や物流との関係について解説します。経営戦略や事業計画を立案する際にぜひご参考ください。

目次

ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、

メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!

1バリューチェーンとは

バリューチェーンは、アメリカの経営学者でハーバード大学の経営大学院教授マイケル・E・ポーター氏が提唱した概念です。日本語に直訳すると「価値連鎖」となります。

企業における事業活動を「価値」の観点から着目し、価値の連鎖が最終的に大きな付加価値を生み出すという考え方です。

ここでは、バリューチェーンに着目した分析方法や、サプライチェーンとの違いなど、以下3つのポイントに沿って紹介します。

- バリューチェーン分析(VC分析)とは?

- サプライチェーンとの違い

- バリューチェーンの構成要素

バリューチェーン分析(VC分析)とは?

バリューチェーン分析とは、企業内の調達・製造・出荷・販売などの事業活動内のプロセスに着目し、各プロセスで生み出される「価値」の分析を行う方法です。バリューチェーン分析を行うと、事業活動におけるプロセスでの自社の特徴、希少性などが可視化され、最終的な価値創造への貢献の度合いが把握できます。

バリューチェーン分析の結果をもとに自社の事業を見直すことで、既存事業を更に成長させるための改善部分や、新たな事業創出のカギになる強みの発見に繋がります。

サプライチェーンとの違い

サプライチェーンは、直訳すると「供給連鎖」となり、商品やサービスが消費者に届くまでのモノやお金の流れに着目する考え方です。製造業における具体例は以下が挙げられます。

<製造業におけるサプライチェーンの具体例>

- 原料業者が原料を調達し、加工業者に供給する

- 加工業者から製造業者に部品を提供する

- 製造業者から卸売業者に商品を供給する

- 卸売業者から販売店に商品を供給する

- 販売店から消費者に商品を供給する

どちらも事業活動の改善や業務の効率化を目的としていますが、事業活動の「流れそのもの」に注目するサプライチェーンに対し、バリューチェーンは事業活動の中で生み出される「価値」に注目する点が異なります。

また、サプライチェーンには自社だけでなく複数の企業が関わりますが、バリューチェーンは自社内での事業活動だけに注目している点も違いの1つです。

バリューチェーンの構成要素

自社のバリューチェーンに注目することで、事業活動において「どこに」「どのような」付加価値が発生しているかをつかむことが可能です。

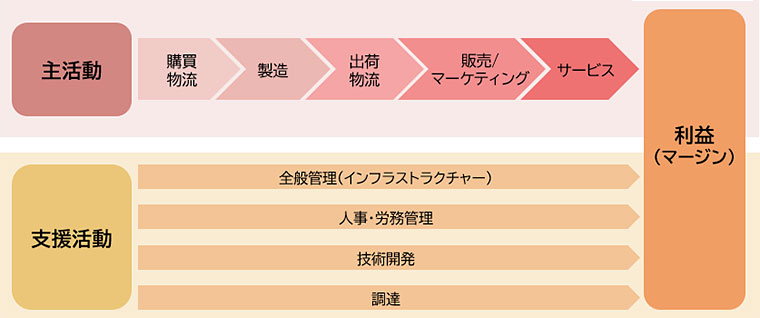

バリューチェーン分析では、下図のように事業活動を2つに分けて考えます。

- 主活動

- 支援活動

主活動

主活動とは、生産や消費に関わり、直接的な価値を生む事業活動のことです。

主活動には「購買物流」「製造」「出荷物流」「販売・マーケティング」「サービス」があるというのが、マイケル・E・ポーター氏が紹介した考え方です。

| 主活動の種類 | 内容 |

|---|---|

| 購買物流 | 商品製造に必要な原材料や部品の仕入れ |

| 製造 | 商品の製造プロセス、装置や設備のメンテナンス |

| 出荷物流 | 工場から倉庫、店舗、消費者への出荷の流れ |

| 販売・マーケティング | マーケティング |

| サービス | 商品販売後の保守・運用や導入支援、クレーム対応、お問い合わせ対応 |

支援活動

支援活動は、消費活動に対して直接的な関わりを持たず、主活動を支援する活動のことです。基本的には「全般管理(インフラストラクチャー)」「調達」「技術開発」「人事・労務管理」の4項目に分けられます。

| 支援活動の種類 | 内容 |

|---|---|

| 全般管理(インフラストラクチャー) | 財務・総務・経営企画など、事業活動全般をサポートする活動 |

| 調達 | 物品やサービスの調達 |

| 技術開発 | 商品やサービスの設計・開発 |

| 人事・労務管理 | 従業員の報酬制度の設計・運用や福利厚生の整備 |

2バリューチェーン分析のメリット

バリューチェーン分析によって、各工程の付加価値の有無が可視化され、もっとも高い付加価値を生み出している工程、および各工程のボトルネックを洗い出すことが可能です。

以下3点のような観点から経営基盤を強化できるようになります。

- 自社の強み・弱みを把握できる

- 競合他社の動向を予測できる

- コストを削減し、利益を最大化できる

自社の強み・弱みを把握できる

バリューチェーン分析では、自社商品やサービスの魅力や欠点が明らかになり、伸ばすべきポイントや改善すべきポイントの把握が可能です。

例えば、加工・製造技術が高く商品の質に定評がある一方、販売時の接客レベルに難がある場合は、社内教育に注力して接客レベルを上げることで、さらなる競争優位性を獲得できるという方針を立てることができます。

競合他社の動向を予測できる

バリューチェーン分析は、競合他社の分析にも応用できます。競合他社の強み・弱みを把握できれば、自社の強み・弱みと比較して、適切な対策を講じることができるでしょう。

コストを削減し、利益を最大化できる

バリューチェーン分析を行うと、付加価値が高く今後も注力すべき活動と、付加価値が低く人員やコストを削減すべき活動を見極めることができます。高い付加価値を生み出す活動に対して経営資源を集中し、優先度の低い活動に割くコストは削減・再配分し、不要なコストを減らすことで利益の最大化に繋げます。

ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、

メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!

3バリューチェーン分析の方法:4ステップ

バリューチェーン分析には、高い精度で分析を行うための基本的な流れがあります。

基本的には下記の4つのステップに沿って分析を進めます。

- 自社のバリューチェーンを把握する

- コストを分析する

- 強み・弱みを分析する

- VRIO分析を行う

1. 自社のバリューチェーンを把握する

バリューチェーン分析の対象となる、すべての事業活動を機能別に整理した後に、主活動と支援活動に分類します。主活動は、実際の流れに沿って図式化すると視覚的な理解が深まります。

| 主活動の種類 | 内容 |

|---|---|

| 購買物流 | 原材料や部品の仕入れ |

| 製造 | 商品の製造/検品 |

| 出荷物流 | 小売店や消費者への配送 |

| 販売・マーケティング | 広告/営業活動 |

| サービス | コールセンター/アフターサポート |

2. コストを分析する

次に、活動別に発生しているコストを算出し、分析します。

| 主活動の種類 | 部署 | 年間コスト(百万円) |

|---|---|---|

| 購買物流 | 購買部門 | 500 |

| 製造 | 国内工場A | 2,000 |

| 国内工場B | 1,200 | |

| 海外工場C | 800 | |

| 出荷物流 | 物流部門 | 400 |

| 販売・マーケティング | 営業部門 | 500 |

| マーケティング部門 | 700 | |

| サービス | コールセンター | 800 |

| アフターサポート | 700 |

年間の総額や担当部署などを軸にまとめると分析しやすいでしょう。あわせて、それぞれのコストの発生要因や引き上げ要因、コスト同士の関連性などを分析することで、コスト削減の妥当性を判断しやすくなります。

3. 強み・弱みを分析する

コスト分析の次に行うのは、事業活動ごとに、顧客満足度や利益向上に貢献している点とそうでない点を明らかにすることです。

競合他社との比較も同時に行うと、自社の優位性が把握しやすくなります。客観的な判断ができるように、できるだけ多くの関係者が分析に参加することが重要です。

4. VRIO分析を行う

VRIO分析は、対象の強みを4つの視点でYesかNoを順に評価していき、Yesの数により競争優位性を評価する手法です。途中でNoとなれば、それ以降の判定はしません。

| 視点 | 評価ポイント |

|---|---|

| Value(経済的価値) | 経済的な価値を生み出しているか |

| Rareness(希少性) | 業界内で希少性が高い強みか |

| Imitability(模倣可能性) | 他社が模倣するのは難しいか |

| Organization(組織) | 最大限に活かせる組織体制があるか |

| Yesの数(個) | 優位性 | 状態 |

|---|---|---|

| 0 | 競争劣位 | 価値を生み出していない |

| 1 | 競争均衡 | 価値はあるが、競合が多く優位性はない |

| 2 | 一時的な競争優位 | 価値があり、現状は競争優位性があるが、 模倣されて競合が現れる可能性が高い |

| 3 | 持続的な競争優位 | 価値があり、簡単に模倣されない競争優位性もあるが、 最大限に強みを活かせていない |

| 4 | 持続的な競争優位 かつ経営資源の最大活用 |

強い競争優位性があり、その強みを最大限活かせている |

これらをもとにした製造業におけるVRIO分析の例を紹介します。

| 活動 | 分析の具体例 | V 価値 |

R 希少性 |

I 模倣 可能性 |

O 組織 |

優位性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 購買物流 | 原材料製造者との直接長期契約による安定した調達 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位かつ経営資源の最大活用 |

| 製造 | 他社が導入していない機械による作業効率化 | Yes | Yes | No | – | 一時的な競争優位 |

| 出荷物流 | 破損率を下げるために消費者で組み立てる方式の商品 | Yes | No | – | – | 競争均衡 |

| 販売・ マーケティング |

ターゲットを明確にしたSNS広告 | Yes | Yes | No | – | 一時的な競争優位 |

| サービス | 営業部門と協力し、有料サービスの積極的な案内 | Yes | No | – | – | 競争均衡 |

それぞれの活動ごとに具体例を分析することで、優位性を生み出している活動の見える化が可能です。VRIO分析をもとに、経営資源の最適化を検討することができます。

4業種別のバリューチェーンの特徴

業種別のバリューチェーンの特徴を紹介します。

- 製造業

- 小売業

- サービス業

- 農業

製造業

製造業の主活動は「購買物流」「加工・製造」「出荷物流」「販売」「サービス」です。商品に必要な原材料・部品などをコスト分析しながら調達する「購買物流」と、商品を生み出す「加工・製造」が、品質や顧客満足度に直結する作業です。

商品を迅速に消費者に届けるための「出荷物流」「販売」と、購入後のアフターケアである「サービス」も、消費者にとって商品の価値を左右する重要な要素となるため、主活動に分類されます。

小売業

小売業の主活動は「商品企画」「仕入れ」「店舗経営」「集客」「販売」「サービス」です。製造業とは異なり商品の加工・製造をしないため、商品の企画や販売・サービス内容などが差別化のポイントになります。

サービス業

サービス業の主活動は「事業企画」「営業活動」「サービス提供」「料金徴収」「カスタマーサポート」です。企画したサービスの訴求性、考案したサービスを周知する営業活動、顧客フォローを担うカスタマーサポートの質などが価値を最大化する鍵となります。

農業

農業では「生産」「収穫」「加工製造」「流通」「販売」が主活動です。生産だけでなく、加工や販売などの工程が繋がり合うことで、新たな販売ルートの獲得や品質向上が実現できるため、全体の付加価値を高められる点が特徴です。

ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、

メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!

5バリューチェーン分析の企業事例

バリューチェーン分析を取り入れた企業事例を2つ紹介します。

- IKEA

- 伊藤園

IKEA

IKEAは、家具の輸送コストと破損率に悩んでいましたが、自分で組み立てて完成させる家具を採用したところ人気を集め、輸送時のコストと破損問題の同時解決が実現しました。

例えば収納棚の場合、組み立て後は収納スペースも含んだ幅や大きさのサイズになりますが、組み立て前ならパーツ分のサイズになるため輸送コストが削減できます。さらにサイズが小さくなることで梱包が容易になり、倉庫の保管スペースも圧縮できるようになりました。

伊藤園

伊藤園は、高品質な国産緑茶原料の安定調達や生産の効率化、自社営業を実現しています。

通常、小売企業への営業や納品は別企業を間に挟みますが、伊藤園ではそれらを自社で行うため、広告への依存度が低い特長があります。また、商品の魅力を熟知している自社の従業員が営業することにより、営業力(訴求力)の強化ができるメリットがあります。

その結果、2022年度の緑茶飲料の国内シェアは35%を占めており、非常に高いシェアを誇っています。

6バリューチェーンにおける物流の位置付け

業界・業種を問わず、バリューチェーンの主活動に物流が含まれているケースは多いため、バリューチェーン分析で物流を見直すことで、業務効率化や経営最適化を検討できるでしょう。

例えば、物流が高品質でリードタイムが他社より短い場合、販売機会の喪失防止、無駄な在庫の削減、スピーディーな配送による顧客満足度の向上といった優位性に繋がります。

一方で、物流工程において他社に競争優位性があると判明した場合は、物流業務のアウトソーシングやシステム化などにより、これまで物流に割いていた人員やコストをより、有意義に再配分する集中戦略をとる方法も考えられます。

7まとめ:バリューチェーン分析で自社の強みを最大化しよう

バリューチェーン分析は、企業内の調達・製造・出荷・販売などの事業活動内のプロセスに着目し、各プロセスで生み出される「価値」の分析を行う方法です。

自社の強みや弱みを可視化できるため、利益の最大化やコストの削減、競争優位性の確立のための経営戦略立案に役立ちます。

ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、

メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!

サービスはこちら